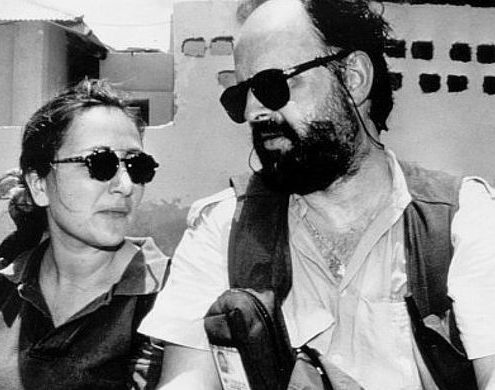

1994, omicidio Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

"Era chiaro che Ilaria era capitata su uno dei punti sensibili che la Somalia cercava affannosamente di proteggere e che l’Italia aveva la necessità di coprire."

Il massacro, tutto italiano, dei cantastorie etiopi

19 marzo 1937 il viceré d'Etiopia Rodolfo Graziani scriveva al ministro Lessona: «ho ordinato che tutti i cantastorie, indovini e stregoni della città e dintorni fossero arrestati e passati per le armi». Mussolini al riguardo scrisse: «approvo quanto è stato fatto circa stregoni e ribelli».

Il massacro dei cantastorie etiopi da parte degli invasori italiani, non appare così bizzarro, se si considera che, forse, secondo, Mussolini, Graziani e Lessona, per ridurre l'intero popolo etiope al più totale asservimento, occorreva eliminare ogni sua capacità di avere una mente e una volontà autonome. Quindi la strage dei cantastorie, non solo seguiva e accompagnava le rappresaglie sulla popolazione civile, i massacri dei indiscriminati dei civili, ma si collegava all'eliminazione radicale della classe dirigente etiope. Lo scopo era impedire per sempre a quel popolo di parlare, di pensare e di credere. E i cantastorie parlavano, facevano pensare e aiutavano a credere. Dopo di loro, non a caso, saranno preti e monaci ad essere massacrati.

Il giudice Minervini, un uomo abbastanza serio da non prendersi troppo sul serio

Il Sudafrica decide di chiudere la pagina dell’apartheid

I ventisette anni di ingiusta prigionia subiti da Mandela furono, almeno in parte, ripagati da un'enorme conquista: la libertà.

Il referendum più importante nella storia d’Italia

Non sono pazzi, ma razzisti pieni di odio

Gli autori degli attentati alle due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda, non sono pazzi. Sono esseri umani che hanno assorbito l'odio e il razzismo, diffusi da una sempre più martellante propaganda, fino a tradurlo in azioni logicamente conseguenti. Avendo imparato che è in corso un tentativo di sostituzione etnica e che gli immigrati e gli islamici sono soggetti pericolosissimi intenzionati a sostituire e sottomettere la popolazione bianca, sentendosi eroici difensori di una nobile causa, hanno massacrato 49 esseri umani, che per loro, però, non erano tali.

1939, invasione tedesca della Cecoslovacchia

Francesi e Inglesi diedero la Cecoslovacchia in pasto al lupo. Hitler non se lo fece ripetere due volte, e la smembrò.

I sei di Birmingham sono rilasciati dopo 16 anni di detenzione

E se ti condannassero, per sbaglio, all'ergastolo? Quanto resisteresti nella cella che non ti meriti?

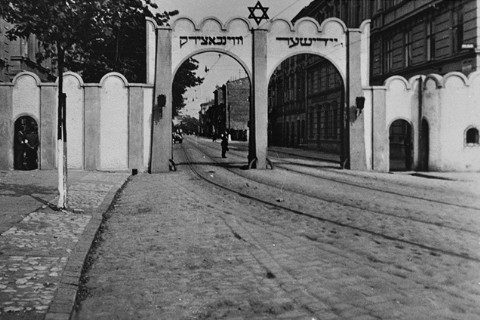

Cracovia: il ghetto viene liquidato dalle SS nel 1943

Un bacino d'utenza a cui attingere quando i campi esterni si svuotavano ed avevano bisogno di manodopera. Questa era l'utilità di quei muri a forma di lapide che correvano per Cracovia.