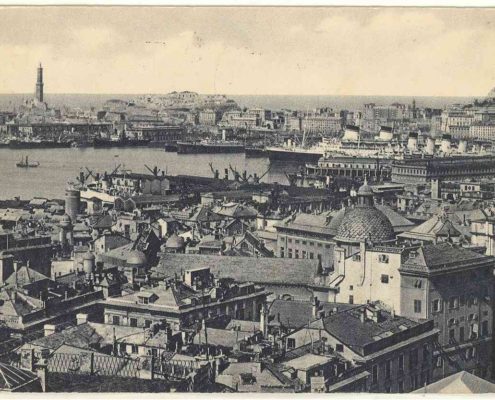

Genova inerme sotto le bombe inglesi

Mussolini doveva incontrare a Bordighera il dittatore spagnolo Francisco Franco, sperando di convincerlo ad abbandonare la neutralità. Mussolini ed Hitler avevano enormemente aiutato Franco ad abbattere la Repubblica Spagnola, sicché ora si aspettavano che questi si decidesse ad entrare nella Seconda Guerra Mondiale al loro fianco. Forse fu in vista di tale incontro che la Royal Air Force decise di attaccare Genova, la mattina del 9 febbraio 1941, quattro giorni prima dell'incontro stabilito tra i due dittatori, per scoraggiare Franco dall'allearsi con Hitler e Mussolini.

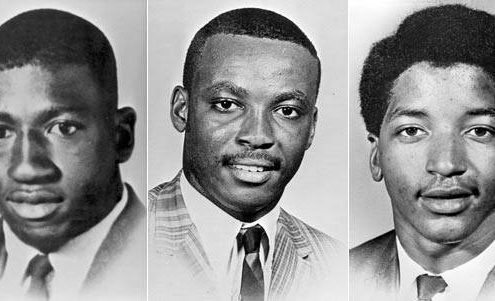

A Orangeburg il no al razzismo nel bowling si paga con la vita

La protesta contro la segregazione razziale nelle sale da bowling a Orangeburg, South Carolina, che fu repressa sparando ad altezza uomo, non contrastava un aspetto secondario della disumanità razzista. Anzi, mentre metteva in risalto la squallida cattiveria dei razzisti dichiarati, svelava anche altre meschine ottusità. Come quelle di chi, vergognoso di dichiararsi razzista, giustificava la segregazione in nome della pace sociale e attribuiva l'agitazione del Ku Klux Klan all'estremismo del movimento per i diritti civili e all'insolenza dei neri. Vale la pena ricordarlo il massacro di Orangeburg, soprattutto oggi.

Mattei preferisce il cappio al tradimento

"Gianfranco Mattei, la tua cattedra è rimasta là: Gianfranco Mattei, la lezione non si perderà."

Quel “no” di Maurizio Arnesano

«Non vi preoccupate, sono ancora vivo», aveva scritto alla sua famiglia Maurizio Arnesano pochi giorni prima. Ma non sapeva che Giusva Fioravanti, leader e assassino dell'organizzazione neofascista N.A.R., era alla ricerca di un mitra e che, vedendolo di servizio davanti ad un'ambasciata, quel 6 febbraio del 1980, aveva deciso di portargli via l'M-12. Arnesano reagì. «Non sparare alle spalle è un lusso», disse in seguito Giuseppe Valerio Fioravanti a proposito dell'omicidio di Maurizio Arnesano, quando gli venne rinfacciato di averlo freddato con 4 colpi nella schiena, mentre cercava riparo nell'ambasciata, dopo avergli ficcato già tre pallottole in un braccio. Poi toccò all'appuntato Francesco Evangelista e al sostituto procuratore Mario Amato, che proprio sui terroristi neofascisti stava indagando, ostacolato e delegittimato dal giudice Alibrandi, futuro deputato missino, che era il padre di Alessandro, un fedelissimo di Fioravanti e un killer dei NAR.

1936, esce Tempi Moderni di Chaplin

"Tempi Moderni, una storia sull’industria, sull’intraprendenza individuale, sulla crociata dell’umanità che cerca la felicità."

Jalta, la conferenza sul destino del mondo

Tre uomini, tre nazioni, una guerra da concludere, un mondo da spartirsi. Si incontrarono in Crimea e lì decisero le sorti di tutti.

Traini apre le danze della violenza razzista

Il primo di una lunga, e triste, serie di episodi di violenza. Resa inevitabile, autorizzata, causata o solo concomitante alla campagna elettorale del 2018?

Stalingrado: la ferocia, gli ordini, la morte, Hitler, Stalin… e «la dignità umana»

«Oggi i russi combattono con un eroismo e uno spirito di sacrificio senza pari, ed essi combattono contro di noi solo per difendere la loro dignità umana». Ciò fu quanto scrisse in un rapporto ufficiale un funzionario nazista, Otto Bräutigam, mentre infuriava la battaglia di Stalingrado. Deplorava, spassionatamente, il fatto che il terrore pianificato e realizzato dai suoi connazionali, insieme alla politica di sterminio e sfruttamento della popolazione sovietica, invece di indurla ad accogliere i tedeschi come liberatori e a rivoltarsi contro i bolscevichi, la inducesse a resistere con disperato coraggio.

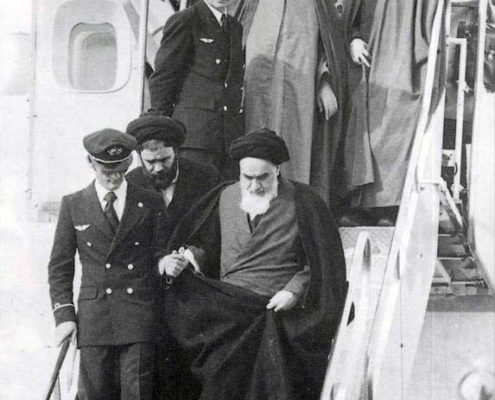

1979: l’ayatollah Khomeini torna in Iran dopo 15 anni di esilio

"[...] E voi ci avete morso troppo. E troppo a lungo. In noi avete sempre visto un mercato e basta, a noi avete sempre esportato le cose cattive e basta. Le cose buone, come il progresso materiale, ve le siete tenute per voi."