Corsi, consulenze e supervisioni per professionisti e aziende

https://www.me-dia-re.it/wp-content/uploads/2023/12/LOGO_MEDIARE_2023_ORIZZONTALE_TESTATA_SITO-300x121.png

0

0

Staff Me.Dia.Re

https://www.me-dia-re.it/wp-content/uploads/2023/12/LOGO_MEDIARE_2023_ORIZZONTALE_TESTATA_SITO-300x121.png

Staff Me.Dia.Re2019-12-30 13:29:022020-01-14 19:02:37Progetti per enti e professionisti della Sanità, del Terzo Settore e della Giustizia

https://www.me-dia-re.it/wp-content/uploads/2023/12/LOGO_MEDIARE_2023_ORIZZONTALE_TESTATA_SITO-300x121.png

0

0

Staff Me.Dia.Re

https://www.me-dia-re.it/wp-content/uploads/2023/12/LOGO_MEDIARE_2023_ORIZZONTALE_TESTATA_SITO-300x121.png

Staff Me.Dia.Re2019-12-30 13:29:022020-01-14 19:02:37Progetti per enti e professionisti della Sanità, del Terzo Settore e della Giustizia

La mediazione familiare come relazione

La mediazione familiare non è un mero intervento tecnico, non è una procedura: come altre professioni, è, in primo luogo, una relazione. Una relazione tra persone.

Corso in Mediazione Penale, lavorativa e sanitaria – 14° edizione

da ottobre 2018 a maggio 2020

Il conflitto non ha genitori e il mediatore deve tenerne conto

Come la sconfitta, così il conflitto non ha genitori perché tutte le parti pensano che è stato l’altra ad iniziare le ostilità, si percepiscono come coloro che lo subiscono ma non lo agiscono e perché sono convinti di reagire al comportamento ingiusto altrui. Come deve porsi il mediatore di fronte a quest’assenza di genitori del conflitto? Occorre che ne tenga conto, poiché la sua sottovalutazione può pregiudicare irrimediabilmente non soltanto l’andamento e l’esito del percorso, ma ancor di più e ancor prima, la relazione tra il mediatore e le parti.

Le due fosse del conflitto

Se vuoi vendicarti di qualcuno scava due fosse, dice un proverbio. E può valere anche per i conflitti interpersonali in cui le persone non si sentono mosse da sentimenti di vendetta. Però, ricordare alle parti che si scavano la fossa da soli, cioè fargli presente quanto ci stanno rimettendo, con il loro portare avanti all’infinito il contrasto, non sempre risulta efficacia. La mediazione, a ben vedere, non è un mero appello alle istanze auto-conservative dei protagonisti del conflitto. È qualcosa di più e di diverso, che deve tenere conto anche della disponibilità degli attori del conflitto a continuare a sopportare insopportabili sacrifici.

https://www.me-dia-re.it/wp-content/uploads/2023/12/LOGO_MEDIARE_2023_ORIZZONTALE_TESTATA_SITO-300x121.png

0

0

Staff Me.Dia.Re

https://www.me-dia-re.it/wp-content/uploads/2023/12/LOGO_MEDIARE_2023_ORIZZONTALE_TESTATA_SITO-300x121.png

Staff Me.Dia.Re2019-09-30 17:31:122020-01-01 17:24:55Le nuove frontiere della mediazione

https://www.me-dia-re.it/wp-content/uploads/2023/12/LOGO_MEDIARE_2023_ORIZZONTALE_TESTATA_SITO-300x121.png

0

0

Staff Me.Dia.Re

https://www.me-dia-re.it/wp-content/uploads/2023/12/LOGO_MEDIARE_2023_ORIZZONTALE_TESTATA_SITO-300x121.png

Staff Me.Dia.Re2019-09-30 17:31:122020-01-01 17:24:55Le nuove frontiere della mediazione

Tipologie di conflitto e senso di riconoscimento

Prendendo spunto da ha Habermas e da Honneth si svolgono delle considerazioni sui tipi di conflitto, nonché sul riconoscimento e sulla comunicazione quali fattori in grado di provocarli o di prevenirli e gestirli. Il che conduce anche al tema della mediazione dei conflitti

Società e comunicazione

Viviamo una società ad alto rischio conflittuale. E quando la comunicazione, la capacità di relazionarsi a 360°, si deteriora, si interrompe, il rischio dell’isolamento, del possibile conflitto sociale, è più frequente di quanto si creda. Prendendo spunto da un film del 1975, Prigioniero della Seconda Strada, si affronta il tema del rapporto tra società, comunicazione e conflitto.

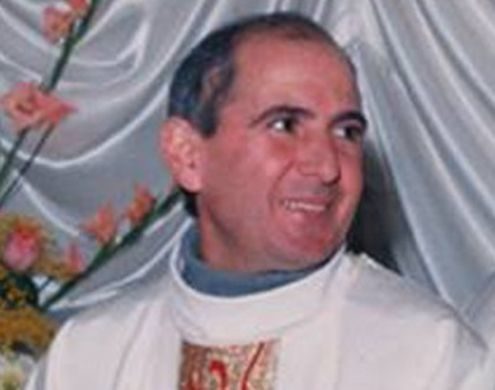

Assassinio di Pino Puglisi il 15/09/1993

La sera del 15 settembre 1993, nel suo 56º compleanno, dopo ripetute minacce, fu ammazzato Don Pino Puglisi, davanti al portone di casa. Ai suoi killer mafiosi disse soltanto: "Me l'aspettavo". Era la prima volta che la mafia uccideva un prete. Lo uccisero per rabbia, per paura, per invidia, perché dall’altare li aveva chiamati animali, perché era diventato una spina nel fianco. Era un elemento di sovversione nel contesto dell’ordine mafioso, conservatore e opprimente, al quale appariva intollerabile che egli avesse scelto di schierarsi, senza ambiguità, dalla parte di deboli ed emarginati, appoggiando progetti di riscatto provenienti da cittadini onesti, che coglievano l’ingiustizia della propria emarginazione e intendevano cambiare il volto del quartiere, desiderosi di renderlo più accettabile, accogliente e vivibile.